本ページはプロモーションが含まれています

大切な人が目の前で倒れたとき、あなたは助けられますか?

私は、全く自信がありませんでした。

「このままではいけない」と思い、横浜市の上級救命講習に参加してみることにしました。

講習の内容や当日の流れ、服装、持ち物、申し込み方法など、これから受講する方や初心者の方の参考になるように、体験談としてまとめています。

1.救急救命講習に参加した理由

2023年 春

父が一昨年、心筋梗塞で救急搬送されました。

救急車に乗るまでは意識があり、

「胸が痛い」と母に伝えながら、

自分の足で歩いて救急車まで向かっていたんです。

ところがその後、

救急車の中で父は突然、心肺停止に。

20分以上も心臓が動かない状態が続きました。

病院に着いてからは、

救急の先生方が必死に処置を続けてくれました。

そして、なんとか心臓は再び動き始めたのですが──

「心停止の時間が長すぎたため、

脳に酸素が届いていない可能性が高いです。

意識が戻る確率は低く、

社会復帰は1%未満でしょう。」

そう告げられたときの絶望感は、今でも忘れられません。

あれから2年以上経った今でも、

この出来事を文章にするだけで、胸が苦しくなります。

当時の私は、涙も出ないほど気が張っていて、

辛さで吐きそうになるのをこらえながら

なんとか日常をこなしていました。

ただただ、父の回復を祈る日々でした。

――そして、奇跡が起きました。

救急搬送から3日後、父の意識が戻ったんです。

10日後にはICUを出て一般病棟へ、

さらにその1週間後には、なんと退院。

自分の足で歩いて、家に帰ってきてくれました。

そして、さらに驚くべきことに――

2ヶ月後には職場に復帰。

今では週に6日(!)も働きながら、

元気に過ごしてくれています。

父が奇跡的に回復できた理由

もちろん様々な要因があると思います。

- 救急搬送先の医師の先生の技術が素晴らしかった

- もともと父に体力があった

- とにかく運が良かった

など

ただ、私は

運良く心肺停止になったのが救急車内だったため、救急隊の方が即座に胸骨圧迫やAEDの対応を行ってくれた。

搬送先に到着するまで、絶え間なく対応を続けていただいたおかげで、脳への影響も最小限で抑えられたのでは・・?

と考えています。

当時の救急隊の方や、搬送先の医療従事者のみなさんには本当に感謝してもしきれないです。

自分にもできることがある

胸骨圧迫やAEDの大切さを実感した私は、

「もし目の前で誰かが倒れたら、自分が助けられる人でいたい!」と強く思うようになりました。

でも正直、救急救命の知識なんて、10年以上前に運転免許を取ったときに受けた講習が最後…。

いざという時に動ける自信なんて、まったくありません。

「これはもう、学び直すしかない!」と思い立って、まずは「救急救命講習」で検索。

そしたら、各自治体の講習情報がいろいろ出てきたので、今回は自分が住んでいる横浜市で受けてみることにしました。

というわけで、2024年11月に参加した救急救命講習の体験を、この記事でレポートしていきます!

2.横浜市の救急救命講習の申込

横浜市で講習が受けられる人

横浜市内在住、在勤及び在学(中学生以上)の方が対象となります。

講習の種類

①普通救命講習Ⅰ

②普通救命講習Ⅲ

③上級救命講習

の3種類があります。

②はなぜⅡではなくⅢなんだろう・・・謎です。

事業所向けの「応急手当普及員講習」というものもありますが、今回は一般市民向けの講習を紹介します。

①普通救命講習Ⅰ

講習時間:3時間

主に成人に対して必要な応急手当の方法を習得

● 基本的心肺蘇生法

● AEDの使用法

● 異物除去法

● 止血法

②普通救命講習Ⅲ

講習時間:3時間

主に小児、 乳児、 新生児に対して必要な応急手当の方法を習得

● 基本的心肺蘇生法

● AEDの使用法

● 異物除去法

● 止血法

③上級救命講習

講習時間:8時間(お昼休憩1時間含む)

普通救命Ⅰ及びⅢの内容に加え、さらに詳しい応急手当の方法を習得

● 基本的心肺蘇生法

● AEDの使用法

● 異物除去法

● ファーストエイド(傷病者管理法、止血法、病気やけがに対する応急手当、搬送法)

せっかくなので、私は③の上級救命講習を受講しました!

理解度をはかるために、教官から指名されて口頭で質問に答えるパートもあり、かなり本格的な内容でした。

①や②の講習は受けていないので比較はできませんが、時間が長い分、心肺蘇生法やAEDの使い方を丁寧にじっくり教わることができたと思います。

時間をしっかり確保できるなら、上級救命講習がおすすめです!!

予約について

①インターネット

②電話

どちらかの方法で予約ができます。

それぞれに予約枠があるので、例えばインターネットで申し込もうとして満席となっていても、電話の場合は予約ができる場合があります。

詳細は下記横浜市のホームページを参照してください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/kyukyu/webyoyaku/default20190312.html

実際に申し込んでみて驚いたのは、とにかく大人気だということ!

適当なタイミングで予約しようとしたら、全然空きがなくて…

横浜市民の意識の高さに感心しました!

近い日程の予約はあきらめて、次の予約開始日をチェック。

Googleカレンダーに登録して、予約開始日の朝9時にアクセスする――

まるで人気アイドルのコンサートチケットを取るかのような方法で、

どうにか3ヶ月後の講習を申し込むことができました。

特に、上級救命講習の土曜開催はかなり人気なので、予約するときはご注意くださいね。

3.講習会場の様子

会場について

以下の3つの会場のいずれかで受講が可能です。

日程によって会場が異なるので、申し込み前に必ずご確認ください。

- 横浜市民防災センター(横浜駅徒歩10分)

- 長津田消防出張所(長津田駅徒歩3分)

- 横浜市救急救命士養成所(阪東橋駅徒歩10分)

※防災センターでの実施日が多めです。

私は防災センターで受講しましたが、横浜駅から少し歩きます。

途中、歩道橋の上り下りもあるので、時間に余裕を持って向かうことをおすすめします。

近くにコンビニ(ファミリーマート)があるので、昼食はそちらで購入しても良いと思います。

周辺には飲食店が少ない印象でした。

教材費は受付時に支払います。(税込1,800円)

PayPayでの支払いも可能なので、キャッシュレス派の私にはありがたかったです。

会場の雰囲気

一般的な座学のようにテーブルはなく、

訓練用の人形がズラッと並んでいて、その周りにパイプ椅子が置かれている感じで、

その椅子に座って講義を受けました。

受講者は40名ほどで、性別はほぼ半々、

年齢も20代から70代くらいまで幅広い方が参加していました。

交流する時間はありませんでしたが、せっかくなら少しお話してみたかった…!

また、参加者の半分ほどはリピーターの方でした。

一度受講しても、数年経つと忘れてしまう部分もあるので、

何度も受けることで知識をしっかり自分のものにできるのだと思います。

会場は少し寒かったので、寒い季節に参加する場合は暖かい服装で行きましょう。

(ほとんどの方がコートを着たままでした…)

4.講習内容

講習内容

上級救命講習の講習内容は以下の通りです。

- 基本的心肺蘇生法

- AEDの使用法

- 異物除去法

- ファーストエイド(傷病者管理法、止血法、病気やけがに対する応急手当、搬送法)

メインの内容は「基本的心肺蘇生法」と「AEDの使用法」となります。

また、成人だけでなく乳幼児の場合の対処法についても学ぶことができます。

「上級」とはいえ、救命講習をこれまで一度も受けたことがない方でも問題なく受講できる内容となっており、座学と実技を交互に行い理解を深めることができました。

5.受講した感想

受講した感想

目の前で誰かが倒れている場面を想像しながら、

父のことも思い出しつつ、必死に内容を頭に入れました!

胸骨圧迫は合計で20~30分くらい実施したと思います…。

頭も体もフルで使い切って、終わったあとはもうぐったり。

でも心地よい疲れで、すごく充実した時間でした。

講師の方たちは横浜市の救急隊OBのみなさんで、

中には自分自身が心肺停止で倒れて社会復帰した経験がある方もいて、

心肺蘇生の大切さを身をもって感じている話がすごく印象に残りました。

みなさん熱心に教えてくれて、本当にありがたかったです。

参加者もみんな真剣で、休日を使って一生懸命学んでいて、

そんな熱心な人たちと同じ時間を過ごせて、とてもいい経験になりました。

教材費1,800円だけでこんなに素敵な講習が受けられるなんて、本当に感謝です!

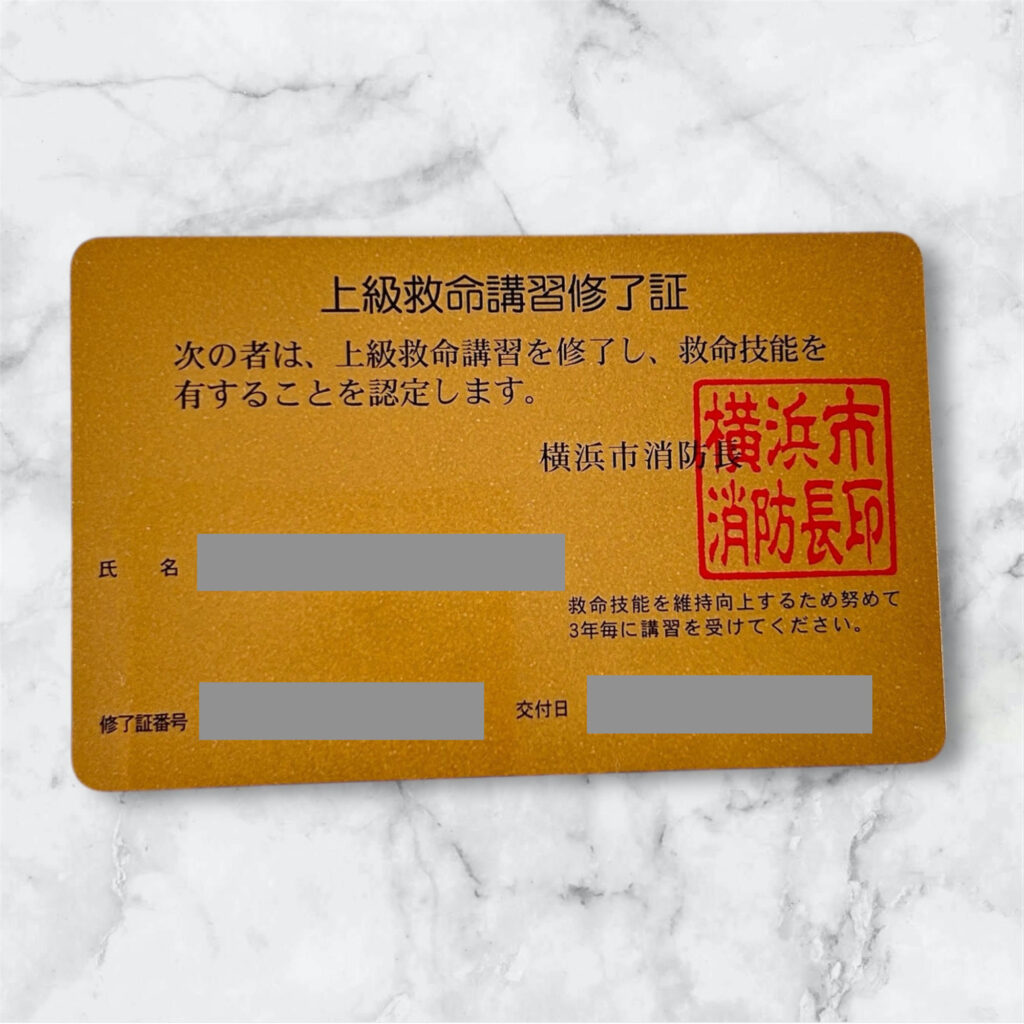

修了証をゲット!

8時間の長い講習を終えると、一人ずつ名前を呼ばれて、カード型の修了証を受け取ることができます。

ゴールドに輝くカード、かっこいいです!

達成感あって嬉しいー!!

6.命を守るために、自宅に常備しておきたいアイテム

今回の救急救命講習を受けて、応急処置の大切さを実感すると同時に、「実際の場面で使える道具が手元にあるか」ということも気になりました。

講習では大人だけではなく、子どもの救命処置も教わったのですが、子どもって本当に予期せぬ怪我をしちゃいますよね。

転んで擦りむいたり、やけどしたり…そんな時にサッと対応できるかどうかって大事だなと。

また、地震や台風などの災害時には、救急車がすぐに来られない状況も考えられます。

そういう時こそ、家族や大切な人を自分で守れるように、普段から準備しておきたいですよね。

せっかく講習で学んだことを活かせるよう、役立つアイテムをいくつか紹介してみます。

ファーストエイドキット(応急処置セット)

一家に一つ、ファーストエイドキットのススメ

傷ややけど、捻挫などのちょっとしたトラブルに対応できるファーストエイドキットは、日常の備えとして心強い存在です。

非常用持ち出し袋に入れておくのはもちろん、車や職場、自宅のリビングにも置いておくと◎です。

災害・防災グッズ

応急手当は“備え”から。防災グッズも一緒に見直しを

救命講習を受けて、「命を守る行動」は日頃の備えから始まると実感しました。

防災バッグの中に、救急グッズ・非常食・携帯トイレ・モバイルバッテリー・ラジオライトなどを備えておけば、災害時に落ち着いて行動する助けになります。

この機会に、身の回りの備えをぜひ見直してみてください。

人工呼吸用携帯マスク

ためらわず人工呼吸できる、感染対策にもなる便利アイテム

全く同じ製品ではないのですが、こちらのようなキーホルダー型の携帯マスクは講習でも配布されました!

実際に他人に人工呼吸をするとなると、感染症などが心配ですよね。

そんなときに役立つのが、人工呼吸用携帯マスク。

カバンに常備しておくのもおすすめです◎

家庭用AED

家庭用AEDがあれば、助けられる命があるかもしれない

今回の講習を通じて、AEDの重要性を改めて痛感しました。

AEDがあれば、電気ショックによって心臓の正常なリズムを取り戻すことができます。

最近では一般家庭でも設置できるAEDが登場していて、価格も以前より手の届きやすいものになっています。

心停止の約 7 割が自宅で発生する

とのことです。

引用:フィリップス公式ページ https://www.philips.co.jp/healthcare/consumer/aed/home-aed

いざという時のために、家庭に一台、準備しておくのも安心材料のひとつです。

7.まとめ

救急救命講習を受けて、「もしもの場面」に備える意識を持つことができました。

倒れている人を見てただ立ち尽くすのではなく、行動する選択肢を持てるようになったことは、自分自身にとって大きな成長の機会となりました。

横浜市民であれば、誰でも参加できる講習です。

ぜひ一度体験して、その一歩を踏み出してみてほしいです!

コメント